一文详解:管式膜工艺是否需配置沉淀池

本文结合了南京丹恒科技有限公司几百个DH.POREX管式膜(以下简称管式膜)项目所得出的经验,全是纯干货!不看完绝对亏大了!!

近年来,随着我国废水零排放技术的普及和环保标准的不断提升,管式膜的应用范围日益扩大。然而,在设计环节中,不同工程公司与设备厂家所采取的设计理念却大相径庭。这种现象不仅令人困惑,对于新客户而言更是无所适从。

南京丹恒科技有限公司凭借深耕行业的精神,在管式膜的应用领域不断探索,截止目前,已经有数百个管式膜项目案例的经验,今天就凭借以往的项目经验简要探讨一下在管式膜工艺设计上的见解。

首先,管式膜具有多种应用领域,例如重金属废水处理、研磨废水处理、高盐废水强化软化、酸回收等。为了避免以偏概全,确保论述更具针对性,以下主要以高盐废水强化软化和除硅为例展开讨论。

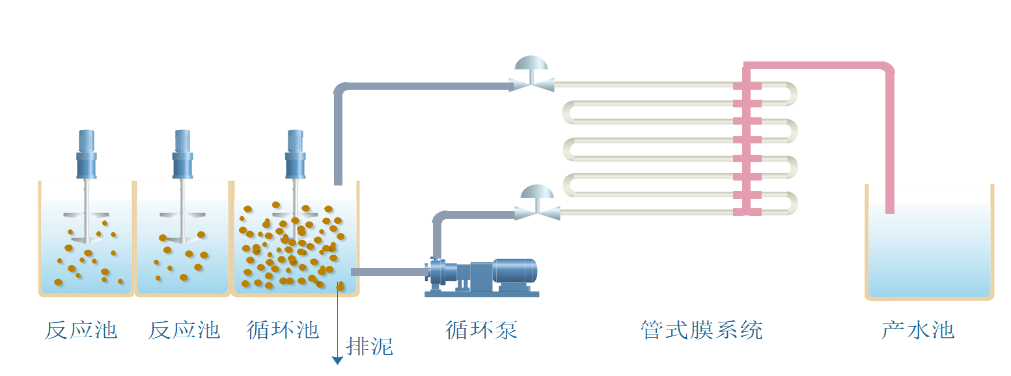

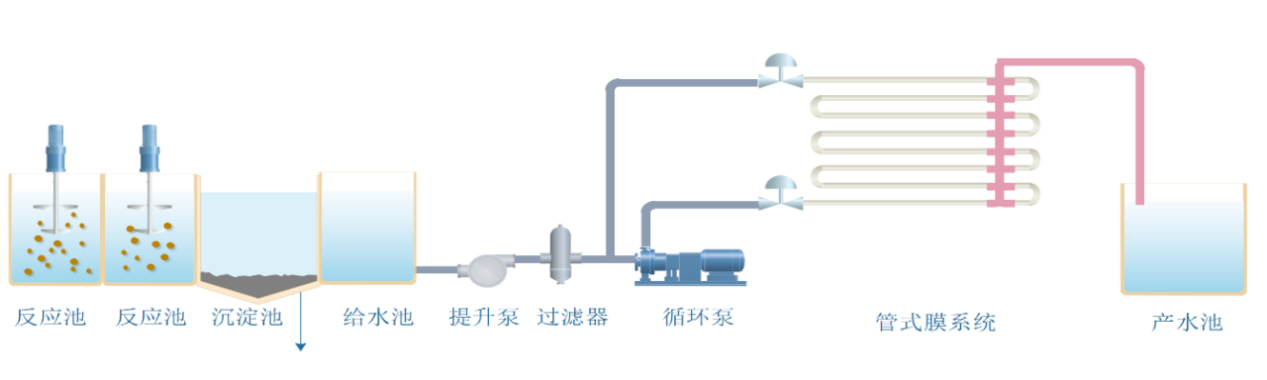

在管式膜强化软化工艺中,常见的管式膜工艺主要有以下两种工艺流程:

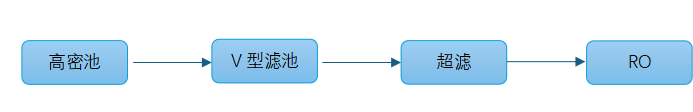

图一无沉淀池的管式膜工艺

图二有沉淀池的管式膜工艺

两种工艺主要区别就在于要不要在循环池前端增加一个沉淀池以及回流方式。

为了不浪费大家时间,先说结论:

针对上述两种工艺,我们均进行过尝试,经我们的技术团队一致商议,决定采用无沉淀池的管式膜工艺。

那么,为什么选择无沉淀池的工艺?

一、工艺占地方面:

若设置了沉淀池,还配备了自清洗过滤器等设备,则整体并未缩短工艺流程,也未减少占地面积,其发挥的作用与传统超滤基本无异,然而能耗和投资却比传统工艺更高,那么使用管式膜工艺便失去了意义。

二、系统复杂程度方面:

相比较于无沉淀池的工艺,设置沉淀池需要额外设置提升泵、压力传感器、自动调压阀等配套设施,不仅增加系统维护单元,也增加了控制难度,系统相对更复杂。

三、加药方面:

若不设置沉淀池,整个工艺的回流方式就是浓水回到循环池的大循环方式。在软化过程中,与传统高密池+砂滤+超滤相比,可以减少10-15%左右的碳酸钠的投加。

原因在于:

3.1、因为是大循环,浓缩池内固含量在30000-50000ppm,这样可以起到晶核的作用,增加药剂的反应效率;

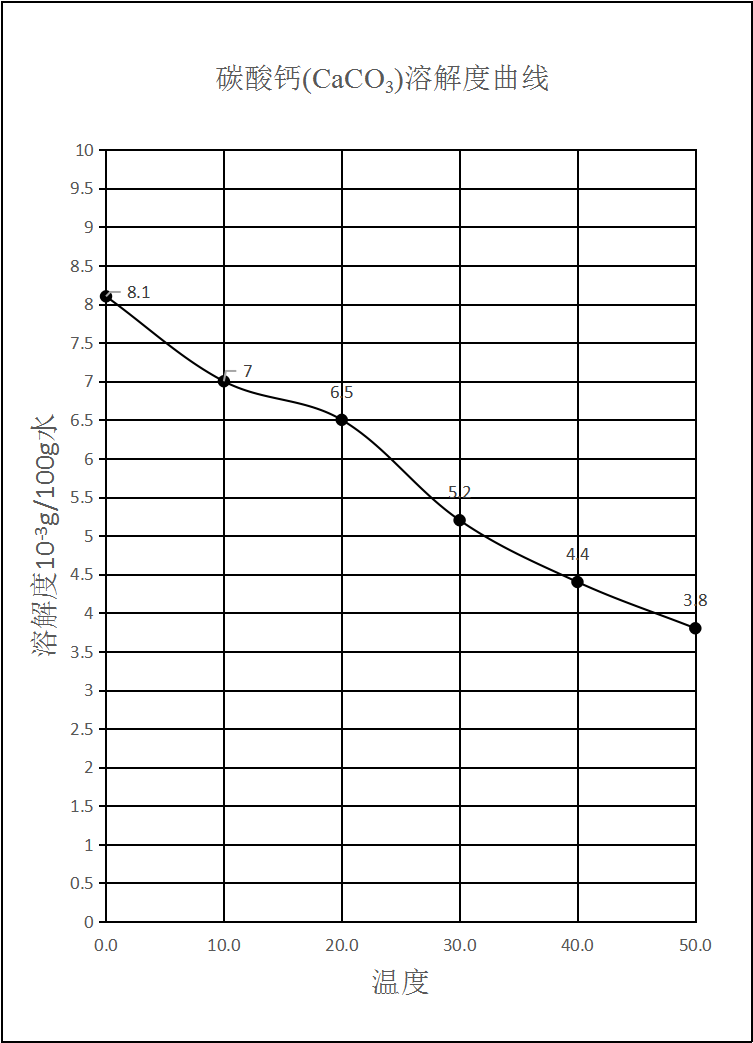

3.2、因为是大循环,浓缩池内的温度根据系统的大小不同会上升3-5℃,对于一些小的系统会更高,根据碳酸钙在不同温度下的溶解度曲线图(图三)可知道,随着温度的上升,溶解度在下降。这样药剂的反应效率会更高。

若采用设置沉淀池的工艺,将无法发挥晶核的作用。因为系统虽然也存在内循环,膜内温度会有所上升,但由于内循环未经过浓缩池,导致缺乏必要的反应时间,因此无法达到减少加药的效果。

说了这么多,不如直接看一个改造项目的实际案例。

该项目是一个焦化废水的改造项目,原有的软化除盐段的流程大致如下:

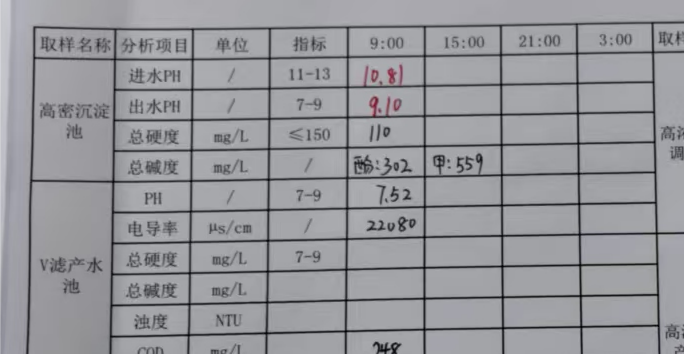

其运行的水质数据如下

虽然硬度在控制要求以内,高密池出水的总硬度为110mg/L,但是我们可以看到它的甲基橙碱度在559mg/L。

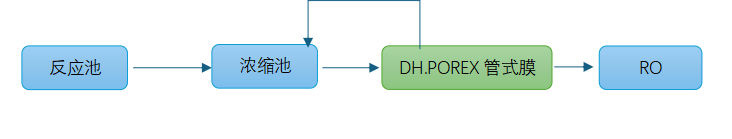

用无沉淀池的管式膜工艺改造后的工艺如下

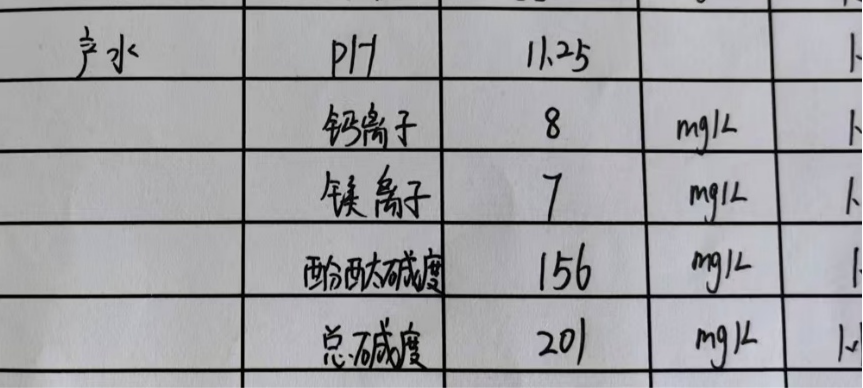

管式膜得到的产水水质如下:

需要说明的是,虽然不是同一个时间段,但是同一股水,进水的总硬度大体相当,我们只是关注其产水硬度和碱度的区别。

从以上数据可以看到,此时管式膜的产水的总硬度小于50mg/L. 而此时总碱度才200mg/L左右。这有利的佐证了晶核和温度对药剂利用率的提供。这就意味着比传统工艺少的碱度,加上省出来的碳酸钠的加药量,也就意味着加药成本的降低。

如果是传统工艺,不仅仅是需要额外多投加碳酸钠,导致碱度也水涨船高,而当后续回调pH值时,此时多余的碱度(指因多投加碳酸钠所引入的碱度)又需要消耗大量的酸。

CO32- +H+→HCO3-

HCO3-+ H+ →CO2 + H2O

但到这里就结束了吗?并非如此!如此一来,势必会导致系统中的盐分增多。目前,大量项目采用的是零排放系统,软化后的水会经过RO进行浓缩,最后再进行蒸发处理。而增多的盐分,会使RO的运行压力增大,蒸发量也会相应增加,进而导致系统成本上升。真可谓是牵一发而动全身。

四、清洗周期方面:

众所周知,沉淀池中难以沉淀的通常是一些极为细小的颗粒、胶体,或是未完全沉淀的PAM絮体等。若含有这些物质的水直接采用膜进行过滤,且没有较大颗粒的污泥对膜表面进行摩擦,其结果便是清洗周期缩短,需要频繁清洗。

前几年,我司与深圳某能源公司合作了一个脱硫废水软化项目。该项目在管式膜前设置了沉淀池,沉淀池的上清液进入管式膜系统。然而,在调试过程中,为了延长管式膜的清洗周期,我们不得不将沉淀池底部的碳酸钙污泥抽取一部分到循环池。这也是我们坚决反对沉淀池上清液直接进入膜系统的原因。即便前面设有沉淀池,沉淀后的上清液在进入浓缩池前,一般也建议设置一个反应池。

那么,是不是污泥浓度越高越好呢?当然不是。一般来说,浓缩池内合理的污泥浓度应控制在30000 - 50000mg/L,这样可以降低污泥堵塞膜通道的风险。

五、循环方式方面:

管式膜的大循环泵是能耗的主要来源,这着实令人头疼。不过,它并非毫无益处,一方面能够提升浓缩池的水温,另一方面大流速可带动较高污泥浓度在膜表面进行摩擦,从而延长膜的清洗周期。反之,如果处理的是清水,为何还要进行大循环呢?为何不采用死端过滤呢?

可能有人会有这样的疑问——带有沉淀池的工艺是否就毫无可取之处了呢?

也并非如此。采用带有沉淀池的工艺因沉淀了多数污泥,会消除了污泥堵塞膜通道的风险。

然而,如上述五点所述,在无沉淀池的工艺中,污泥浓度相对不易控制,是会有污泥堵塞膜通道的风险,不过这毕竟属于小概率事件。相较于该工艺的优点,这点风险是完全可以接受和承担的。

结束语

上述内容源自南京丹恒数百个管式膜项目的经验,在绝大多数情形下,我们仍推荐无沉淀池的经典工艺。然而,任何事物都并非绝对,建议在进行工艺设计之前,与我司技术人员展开探讨。

阅读此文后,您有何见解?欢迎大家讨论、转发!